移転価格税制 鍋島直裕コーディネイター

皆さんこんにちは。移転価格税制委員会の、ホンダの鍋島と申します。よろしくお願いいたします。

2時から11部会の、並み居る部会長さんたちのご報告、フルメニューの報告のあとに、ちょっと毛色の変わった形の報告ということなりますけれども、移転価格税制委員会からの報告ということで話をさせていただきます。

このフルコースのメインディッシュの後にこういう形の話をするというのは場違いな感じがしないでもないんですけれども、今回移転価格税制委員会というのは2005年 にできたんですが、色々な活動をやってきました。まあ部会活動とは直接のリンクはないとしてもですね、商工会議所のメインといいますか、非常に多くの企業 の方々が直面している、悩んでいる、困っている問題の一つということで。これ委員会活動で活動して何とか突破口を開いていきたいということで発足をしまし て、活動してきました。

2年 間の活動を簡単に振り返ることと、それから、まあ移転価格については非常に詳しい方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、中にはひょっとしたら何ぞや と思われる方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単に冒頭に移転価格税制というのを説明した上で、どのような委員会の活動をしてきたかということをご報 告して、この委員会の活動が今後めざしていく方向みたいなことを皆さんとできましたら共有させていただいて。ということでお話をさせていただきます。

今日のメニューなんですけど、2つ です。まず移転価格税制の問題概要ということで、まず移転価格とはどんなことかというのを説明します。その次に、ブラジルの移転価格税制というのは世界的 に見るとちょっと特徴的な部分がございまして、それが問題そのものに直結している部分があるもんですから、これを簡単にご紹介します。その次に、この移転 価格税制をですね、まあブラジル移転価格税制を理解した上で、委員会活動、まあ商工会議所の活動として取り組んで何をめざすのかということを皆さんに知っ ていただくために、今までどんなことを活動してきたかということをご紹介して、今後の方向性ということでお話をします。じゃお願いします。

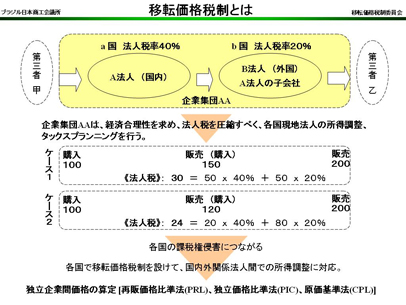

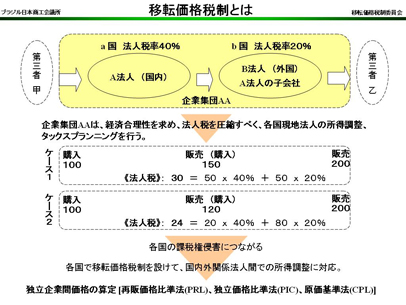

最初に移転価格税制とはということなんですけど。ここにちょっと図式を書いております。この移転価格税制というのは、税制と聞いただけで頭が痛くなってしまう方が多いんじゃないかと。私もその1人なんですけども、簡単に理解していただく必要があります。いろんな説明のされ方があるんですが、本当に簡単に説明しますと、こんな1枚 ですということで。実はこの後説明します中身というのは、この商工会議所のホームページに移転価格税制の改善要望というタイトルで掲示をさせていただいて おります。ディテールについてはそこをご覧いただければ、よりよく理解していただけるんじゃないかと思いますが、今日はその資料も抜粋しながらご説明をし たいと思っております。

まず移転価格税制なんですけども、基本的には2国間で発生し得る問題です。2国 間といっても、一言でグループ企業ですね。例えばホンダといってもいいんですけども、ホンダの場合日本に本社がございます。ブラジルに現法がございます。 他の業界でもそういったパターンでグループとしての企業活動をされているところがたくさんあると思うんですが、この取引において移転価格の問題が発生する 可能性があるということです。

下にちょっと摸式を出してるんですけれども。簡単な例として出していますのは、例えばA国からB国へ物を出すという場合、例えば国によって税率が違いますので法人所得に対する法人税率が40%の国から、仮にですけども、20%の国に品物を出すと、こうするとどういうことになりますかというと、輸出価格というのは企業が独自に決めていくわけですけども、例えばこんなパターンがあります、という例が出ています。

これは購入ということで材料費というふうに単純に考えていただければいいんですが、これを100で作ったものを150で売ると。そうすると例えばB国、これをブラジルとしてもいいですけども、B国では150でそれを買うということになります。でブラジルではこれを、150で買ったものを200で販売するというようなパターンがあります。これはまあ、価格の設定というのは企業が独自に決めるものですから、例えば同じように原材料費が100だとしても、これを120で売ると。でこれをブラジルで色々加工したり付加価値を高めて200でブラジルで販売するというケースが2つ。まあ色々なパターンが考えられますが、例えばこういう2つのパターンを考えてみましょう。

この場合ですね、税率そのものはそれぞれの国の税率に従いますので、ここからここ、例えば100の原材料費のものを150で売ると、単純にいいますと50の利益、付加価値をつけたと。これに対してA国では40%の税金ですので50かける40%と。それに対して輸入したB国では150で受け取ったものを付加価値を高めて200で売るということですので、こちらも50の利益に対して20%の税率がかかると。そうしますとこちらは30ということになります。トータルでこの企業として払わなきゃいけない法人税の金額というのは30ということになります。

ところがこの下のパターンでいきますと、税率は同じようにしますけども、価格の設定が違うということで、トータルで負担しなければいけない税額というのは24と いうことになります。で、どちらがグループとしていいかとすれば、こちらの下のパターンの方がいいわけですけども、これは基本的に企業が自分たちで金額を 設定して取引するということですから、これ自体は何ら問題はないわけです。ただし、こういったことが過剰に行われるようになってしまうと、各国のですね、 課税権を侵害することにつながると。

例えばこの上と下のパターンでいきますと、このA国で納税する法人税の金額というのはこの上のパターンの場合に比べて小さくなるわけですね。そうしますとこのA国、 まあ例えば日本としますが、この国では税収が減るということになります。その分こちらで増えるというような形。まあいろんなパターンがあるんですけども、 基本的にはこの課税権の侵害というのはですね、双方の国はやはり税収に対して非常に敏感でございますので、そういったものが不適当に操作されているんじゃ ないか、ということを抑えるために移転価格税制というのがそれぞれの国で存在します。

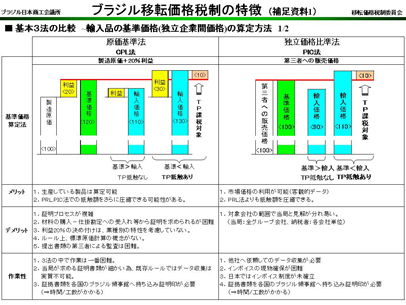

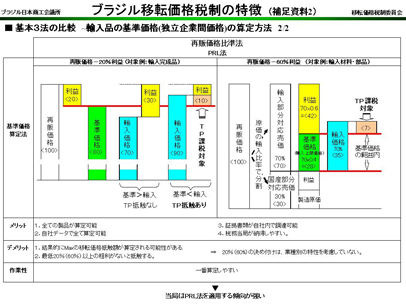

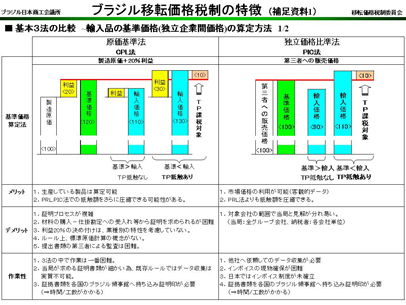

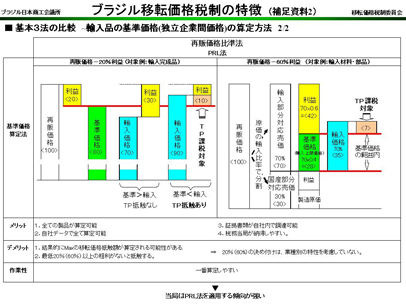

移転価格税制というのは色々な考え方、といいますが計算根拠みたいなものがあるんですが、代表的なものをここにあります再販価格比準法、独立価格比準法、原価基準法とこういう3つ の代表的なものがあるんですけども。世界にはいろんな計算の仕方がこれ以外にもあります。まあ代表的なものはこのような計算の仕方があります。今日は ちょっとこの詳細に入りますと時間がなくなりますので、ここは割愛しますけども、ここだけ頭に入れていただきます。移転価格税制というのはこういった基本 的な構造があるものです、ということです。

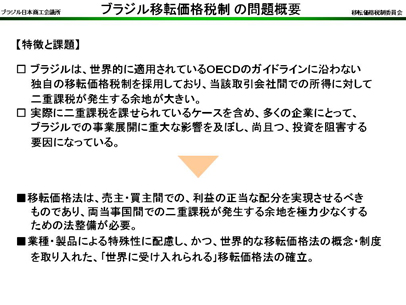

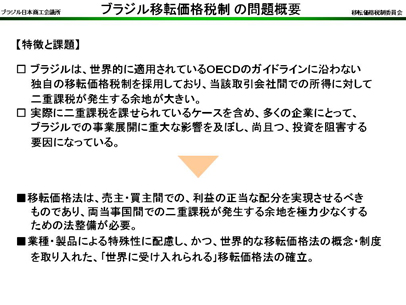

で、これを頭に入れていただいた前提で、次にじゃあブラジルの移転価格税制というのはどんな特徴があるのかということをご説明します。細かいことを言い始 めると色々たくさんあるんですけども、考え方としてはこんなことです。問題概要とありますけども、ブラジルはですね、世界的に適用されている移転価格税制 というのは一つはOECDのガイドラインというのがございまして、基本的にOECDの加盟国は同じようなコンセプトに基づく税制を使っています。

それに対してブラジルは独自の移転価格税制を採用している関係で、当該取引会社間、先程見ていただきましたA国B国 のグループ会社間の所得に対して二重課税が発生する余地が非常に大きいというのが問題になります。それから、実際に二重課税を課せられているケースを含め て多くの企業にとってブラジルの事業展開に非常に大きな影響を及ぼすケースがございます。なおかつ、その結果としてですね、投資を阻害する可能性がある、 要因になっているというふうに認識しております。

そもそも移転価格税制というのは、売主買主、先程のページで見ていただきましたA国から出してB国で買うということですね。売主買主間での利益の正当な配分を実現させるべきものであって、両当事国間での二重課税が発生する余地というのを極力少なくする法整備が必要なものですね。OECDの制度に準拠していれば基本的にそういったリスクは非常に少なくなるんですけども、ブラジルの場合はそのOECDのガイドラインに沿わない中身を持っているものですから、そういった問題が発生するということです。そして業種、やはり製品による特殊性に考慮して、かつ世界的な移転価格法の概念・制度、つまりOECDの考え方を筆頭とするような代表的な概念を取り入れた、世界に受け入れられる移転価格税法というものを確立する必要があるというのが基本的な認識でございます。次お願いします。

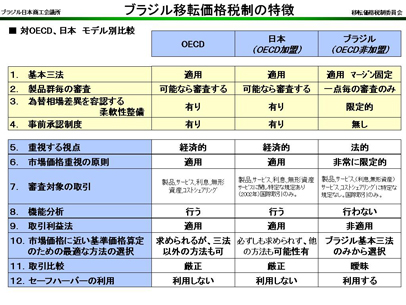

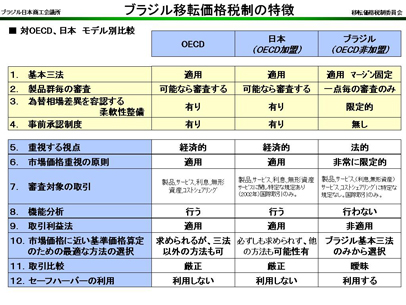

で、今申し上げたOECDの ガイドラインというのがあるんですが、それに対して比較表で簡単に分かりやすくしたのがこの表なんですが、いくつかの基本的な特徴というか、移転価格税制 が持つべき項目というか、考え方があります。それに対してそれぞれどういう考え方を適用しているかというのがここにございまして。まあざっと見ていただけ ればお分かりいただけると思うんですけど、OECD、OECD加盟国および日本も含めて基本的には同じような考え方を持っています。

この基本3法というのは先程のページで申し上げました3つの基本3法ということですけども、例えばOECDで あればそういったものを使いますけどもそれだけに限定せずフレキシブルな体制を持っていると。それに対してブラジルは、適用するんですけども、マージン固 定であるとか非常にちょっとストリクトなルールを持っています。というような形でですね、ブラジルはちょっと特異な運用をするような法制を持っているとい うことです。お願いします。

こちらはさらに細かくなりますので今日は省きますが、この資料が先程申しましたホームページの方に掲載して説明も付け加えさせていただいておりますので、ご興味のある方はぜひホームページをめくっていただければと思います。先程お話しました3法 ですね、原価基準法、独立価格比準法、それから再販価格比準法と、基本的なコンセプトがどういうことであるかということと、どういったメリットデメリット があるのかと、それからどういった企業に対する影響があるかということがここに書かれています。これは一応ご参考でお見せします。今日はちょっとご説明す る時間がありませんので後で見ていただければと思います。

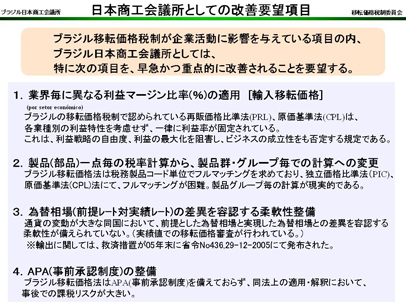

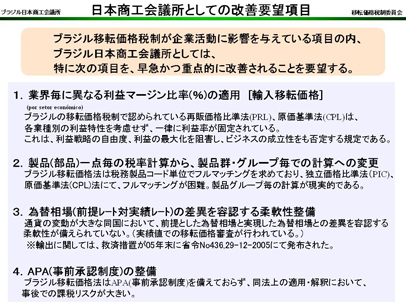

こういった税制を前に多くの企業が非常に困っているというものに対してアクションを取ろうというのが、委員会の活動の方向でございました。この日本商工会議所として活動するにあたって、大きく4つのポイントを改善要求という形でまとめて活動してきております。

1つ 目は、業界ごとに異なるマージン比率パーセンテージの適用と。これはどういうことかと言いますと、先程もちらっと出てたんですけど、マージン比率というの は税制の計算にあたって非常にキーポイントになるんですけども、これがブラジルの場合は業界ごとのいろんな特殊性があるんですね。マージンがどれくらい取 れるか、要するに利益幅がどれくらい取れるかと、大体業界のある程度トレンドがあるわけなんですけども、そういったものを結果的に一切無視せざるを得ない ような固定的なマージン比率が設定されていると。OECDの加盟国の法律であればその辺はある程度フレキシビリティを持っているんですけれども、きめつけ的なマージン比率が設定されている、これはやっぱり問題だということで、これは何とかしてほしいというのが1点目。

2点 目はですね、製品一点ごとの税率計算から製品群・グループごとでの計算への変更と。ちょっと言葉では分かりにくいですけども、簡単に言いますとブラジルの この移転価格税法はですね、部品一点一点、例えば自動車でもテレビでもいいんですが、部品一点一点のコストを、コストなり販売の取引の情報というのを全て 積み上げて報告しなければこの部品は移転価格に抵触していないということが証明できないというようなシステムになっています。

OECDの 加盟国の基準であればですね、ある程度パッケージで、例えばこの部品群、このアッシーであるとか、この缶製品とかいうところで計算ができるんですが、一点 一点を全て証明しなければいけない。これは当然手間もかかりますし、それからその一点一点のうち一点、二点がですね、抵触しているということになれば、そ れは移転価格に抵触するということでその分余計に税金を払わなければいけないということになってしまいます。そういったことが非常に難しさとしてあります ということです。

3つ 目は、為替変動に対する対応ができないということで、実際取引の場合は契約を結んだ時の取引価格と、実際に物が入ってきた時の為替レートを適用した価格が あるわけですけども、そういった為替相場の変化、当然変化があるわけですけど、そこに対応できないと。契約時点の為替を適用しなければいけないようなルー ルになっているということです。

それから4つ目。これは実際には一番大きな部分になりますけれども、事前承認制度(APA)といいますが、これがブラジルの移転価格税制にはありません。何が問題になるかといいますと、税制はもちろん法律として決まっているわけですけれども、いろんなグレーゾーンを含めていろんな判断に迷うところがあるわけですね。OECDの加盟国であれば事前にそういった部分に対して、この法律の解釈をどうしたらいいかということを事前に税務当局に相談して確認を取ることができます。

つ まり、これは移転価格に引っかかるか引っかからないかということですね、事前に申請すれば判断を受けることができるんですね。ところがブラジルの場合、そ の制度自体がありませんので、やってみなければ分からないと。後から指摘を受けて多大な移転価格法人税を取られるというようなことが起こり得ると、非常に リスキーな形になっています。この4つの項目をメインの活動のターゲットとして活動してまいりました。次お願いします。

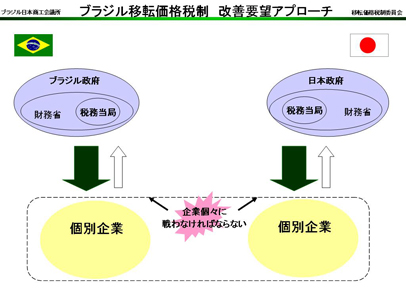

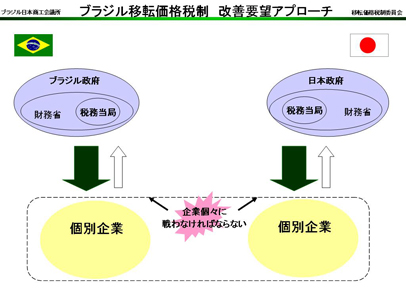

実際何をやってきたかということなんですけれども、冒頭話しましたように2国 間でそういうことが起きるわけですけれども、企業としては個別に戦わなきゃならないというのが現実です。もちろん各企業の責任としてやっていかなければな らないわけですが、ブラジルに関してはこういった非常に特異な税制体系をもっているものですから、一社一社は当然戦わなければいけないんですけれども、 やっぱり限界があるということで。

日本商工会議所におきましてはそういった各企業が個々に困っているというものを移転価格税制委員会を2005年に設立することによって、それを束ねてですね、各部会に入っている困っている企業さんの力、悩みを合わせて、皆の知恵を合わせて活動していこうということでスタートしました。

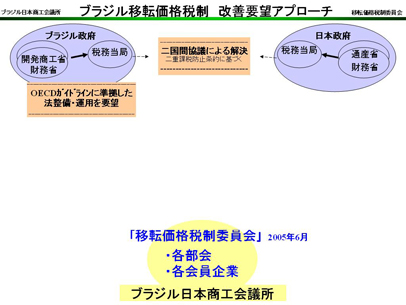

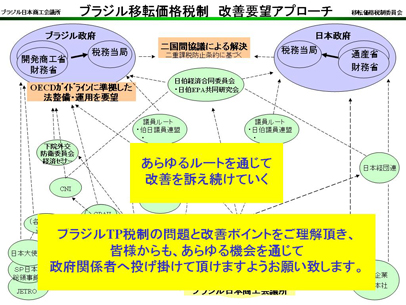

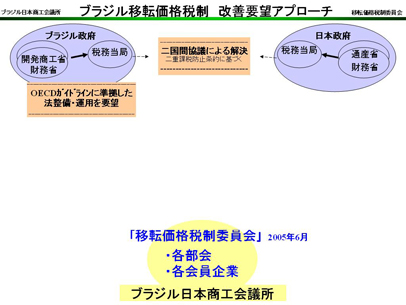

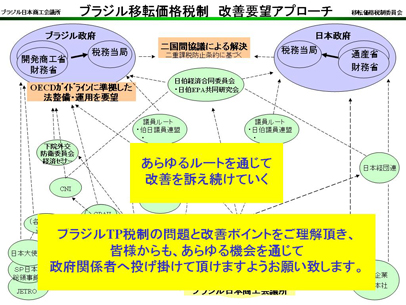

目指すところとしては、このOECDガイドラインに準拠した法整備、運用というものを政府に対して要望するということ。で、結果的にですね、2国間での協議というのを通じて二重課税を防止していく、まあ解除していくということをターゲットに活動しようということで動きました。

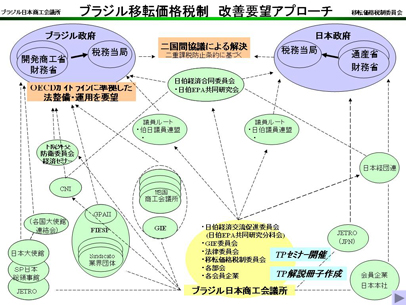

商工会議所はこの税制委員会だけでなくて、法律委員会であるとか、後で出てきますがGIEとかですね、関連の委員会のパワーを合わせてこの活動を推進してきました。あと当然のことながら、民間企業のバックアップということで、ジェトロさんはじめ総領事館、日本大使館のバックアップをいただきながら活動を開始しました。

2005年の初っ端にやったことは、ちょうどこの会場だったと記憶しているんですけれども、トランスファープライスのセミナーというのを開催しました。まず内に向かって移転価格の問題というのを理解を深めて、一緒に活動していこうということでやりました。

それと、実際にトランスファープライスの理解を深めていただくためにいろんな冊子を作るということで、これは実際にホームページに掲載されている中身です。

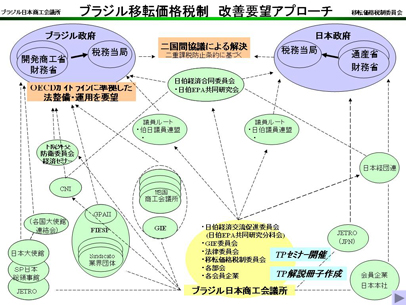

外に対するアクションとしてやりましたことで最初のことはFIESP、サンパウロ工業連盟を通じてアクションを取ろうということでした。ここでやりましたことと言うのは、実際FIESPとコンタクトして一緒に活動を始めた段階でFIESP自体が税務当局に対して色々具体的なアプローチをやっておりました。それに乗っかって色々な活動をいたしました。代表的なところでいいますと、2001年に実はこの移転価格税制というのを改善したいということで法案の提出がございましたけれども、2001年以降全然動いていないというようなことがございまして、それを加速するというようなアプローチでした。

この活動のほかにやりましたことは、下院の外交防衛委員会を通じてこの問題を訴える、日本商工会議所として訴えるという形。また今年ありました日伯の経済合同委員会でこういった困り事ということで、CNIそれから日本経団連を通じて各国政府に訴えるチャンスということでPRをさせていただきました。

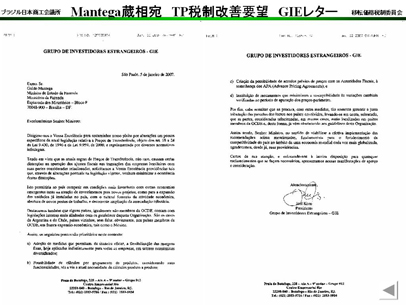

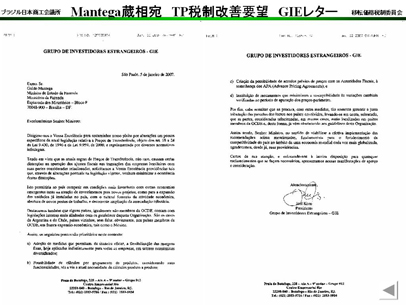

それからGIEの活動に一緒になって陳情するという活動をいたしました。このGIEのところをクリックしてください。これは今年の初めにGIEの委員長名でマンテガ蔵相宛に出したTPの改善要望のレターでございます。実際GIEというのは外国企業投資家連合で、各国の商工会議所の連合体でありますけども、そこの名前を使って、そこの会社の名前を使って陳情をするというアクションをやりました。

実際にこの中身は日本商工会議所のチーム、移転価格の委員会で作ったものをGIEの名前を使ってといいますか、GIEに も連動していただいて蔵相宛に訴えたというアクションです。この端っこを押してください。ということでですね、一応こういう形でいろんな活動をやってまい りました。やれる事はかなりやってきたという感じがしております。ただ実際に状況自体は、一部為替の適用についての変更、改善が見られたんですけども、ま だまだハードルは高いというふうに認識しています。

ということで今後の展開のアプローチなんですけども、こういう形でいろんな活動をやってきました。ただ非常に大きなヤマというふうに思っておりますので、 今後もあらゆるルートを通じて改善を訴え続けていくことが何よりも必要だろうということで。実際この場でこういう話をさせていただくということも、今まで やることは色々やってきたんだけども、こういうシンポジウムの場を使ってもですね、皆さんにこの辺の状況を理解していただいて。幸いこちらは、今日は皆さ ん各企業、団体の代表者の方が集まっていただいていますので、政府に対するコンタクト、接触の機会が色々あるんじゃないかというふうに思っております。

そ ういった機会を通じてですね、この活動を通じて今悩んでいること、課題として認識していることを是非ですね、訴えていただきたいというふうに考えておりま して、是非ですね、商工会議所のパワーを合わせて活動していくということで皆さんのご協力をお願いしたいというふうに考えております。ちょっと時間オー バーしてしまっていると思いますけど、申し訳ありませんでした。以上です。ありがとうございました。

司会:鍋島さんどうもありがとうございます。何かご質問はありますでしょうか。特にないようでしたら次に進ませていただきたいと思います。これで12人の方全ての発表を終わらせていただきます。11部 会に加えて今回移転価格税制についての発表も加えてみたのはですね、このシンポジウムにちょっと新たな試みとしまして、皆さんに関心のあるであろうテーマ も加えたらということで移転価格税制についての発表を鍋島さんにお願いしたわけですけども、こういう形でこの会も少しずつ皆さんの意見もいただいた上で改 善できたらと思っております。それでは次に西林総領事の方から、講評というか、お言葉をいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。