アントニオ・コレア・デ・ラセルダ*

ブラジル地理統計院(IBGE)が前週に発表した国内総生産(GDP)に関するデータが全体として予想をやや上回る水準だったことから景気回復への期待が高まっていたが、その後に2019年7月の国内工業生産が前月比-0.3%と落ち込んだとするデータが発表されたことでその期待が裏切られた形となった。

それ以上に注意を引くのは、工業生産の現在の水準が、アメリカのサブプライムローン危機に端を発した金融危機の影響を強く受けた数年前(2009年1月)と等しいということだ。言い換えると、工業部門は長期の低迷状態にある。我が国は、脱工業化の初期段階にあり、GDPに占める工業の比重は現在およそ10%と限定的で、国際平均の16%や同様に工業の比重が低いと位置付けられるメキシコ(17.5%)と韓国(27.6%)のような国と比較しても低水準なのだ。

相対的な比重の低下以外にも、工業生産の質という観点から問題を抱えていることが確認できる。すなわち、中程度から高度な技術を備えた工業がGDPに占める比重は、2009年には11.4%だったものが、利用可能な最新データの2017年には8.1%に低下したのだ。

様々な要因が、こうした状況の背景にある。マクロ経済で扱う性質のものもあれば、競争を有利にする政策の欠如に関連したものも、さらには、ミクロ経済で扱う性質のものもある。

基本金利は、名目水準で歴史的な低金利であり、理論的には、生産及び投資に対する関心を高めることに貢献するはずだ。ところが、その他の様相がこれに反対する力を生じさせている。第1に、ブラジルの金融市場の歪み、すなわち基本金利と最終的に融資先に課される金利の差が依然として断崖の上と下と言えるほどの差がある上に生産活動ではどのようなものであれ期待される収益性と折り合わないような状況が挙げられる。第2の様相は、生産性向上に対する設備投資は、予想される収益性と同様に将来的に拡大することが期待される需要によって動機付けられているという点だ。

需要の回復を示すものは、何もない。まず、既に述べたように信用供与が消費者にとってこれまで以上に近付き難い状態だからだ。その上に、就職活動そのものを断念した人と定職に就けていない不安定な雇用状態の労働者は約3,000万人で、これらを失業者に加えて広い意味で計測した失業率は、これまで以上に上昇している。就労者の収入の調整率も同じく、中産階級の人たちの支出項目に位置付けられる代表的な品目、例えば健康保険の保険料や住居の共益費、学費などといったものの価格の値上がりに追い付いていない。こうした要素は、家計を圧迫し、消費能力を抑制する。

それだけでなく、競争力に対する悪材料がある。例えばそれらは、官庁の繁雑な手続き、物流コスト、インフラの不備、税負担による影響その他、我が国と競合する圧倒的大部分の国々よりも劣悪なものだ。諸外国の通貨と比較してブラジル通貨レアルが切り下げられていることは我が国の不利をいくらか埋め合わせはするだろうが、即時性もなければ自働的に行われるものでもない。

輸出のパフォーマンスというものには、現在よりもより大きなシェアを確保できる情勢を形成できるように、より積極的な戦略が求められる。国際的な経済危機と貿易戦争、為替戦争に直面し、市場の競争はこれまで以上に激化し、かつ困難な状況を生み出している。工業生産の現在の水準は、10年前、すなわち利益を得ようとわれ先に参加した人たちが引き起こしたサブプライムローン危機の影響を強く受けた時期に等しい。

貿易競争力と科学力、技術力、イノベーション力に対する様々な政策を含む、より広い範囲を見渡し考慮した工業政策を掲げた行動計画を、工業の強化に向けた選択肢の議論に含める必要がある。その意味で、旧産業貿易サービス省(MDIC)が現在の経済省に統合されたことは、一部の人の期待とは裏腹に、そこにある問題を見えにくくしているように思われる。

付加価値の生成と農畜産業界及びサービス業界との相互関係に対する重要性を考慮するなら、経済の回復に向けた取り組みは必然的に、工業の回復を通じたものになる。(2019年9月10日付けエスタード紙)

*博士でサンパウロ州カトリック大学(PUC SP)教育学部理事、現全国経済審議会(Cofecon)メンバーで副議長、著書に「ブラジル経済(Economia Brasileira)第6版」(サライヴァ書店、2018年)などがある。

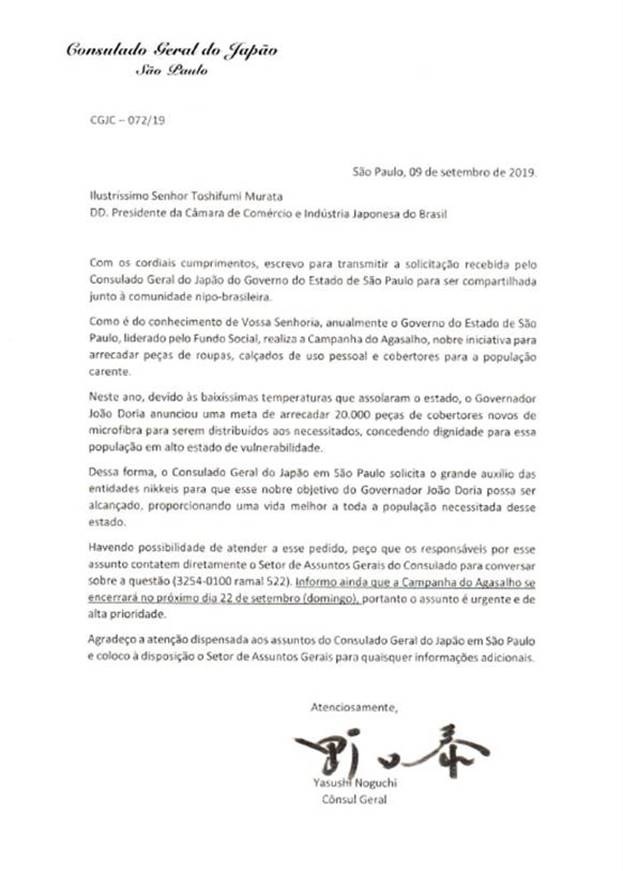

日本語資料、

日本語資料、 ポルトガル語資料

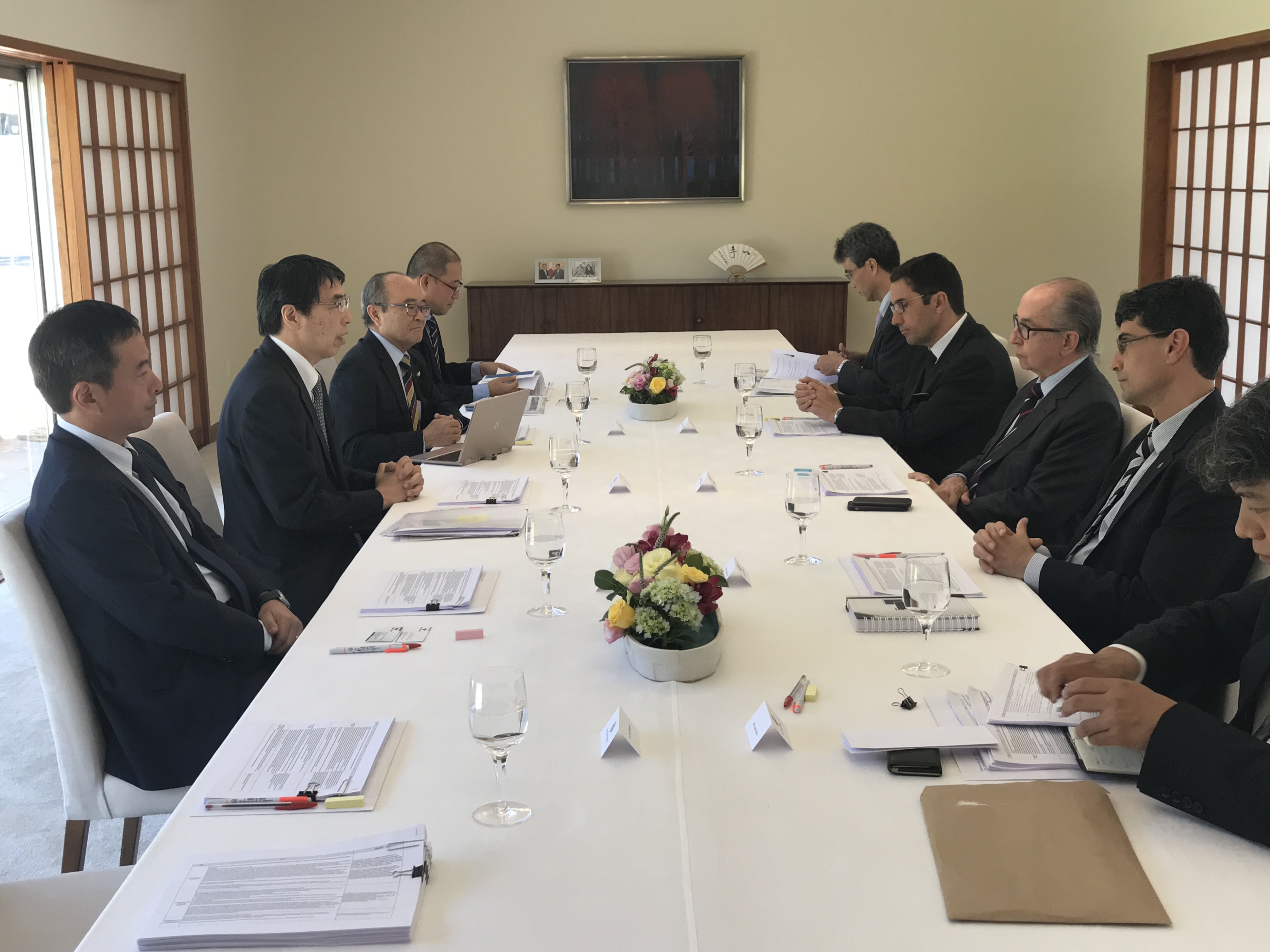

ポルトガル語資料 (写真:在伯大使館提供)

(写真:在伯大使館提供)